アウトドア

島内在住者向け耳より情報

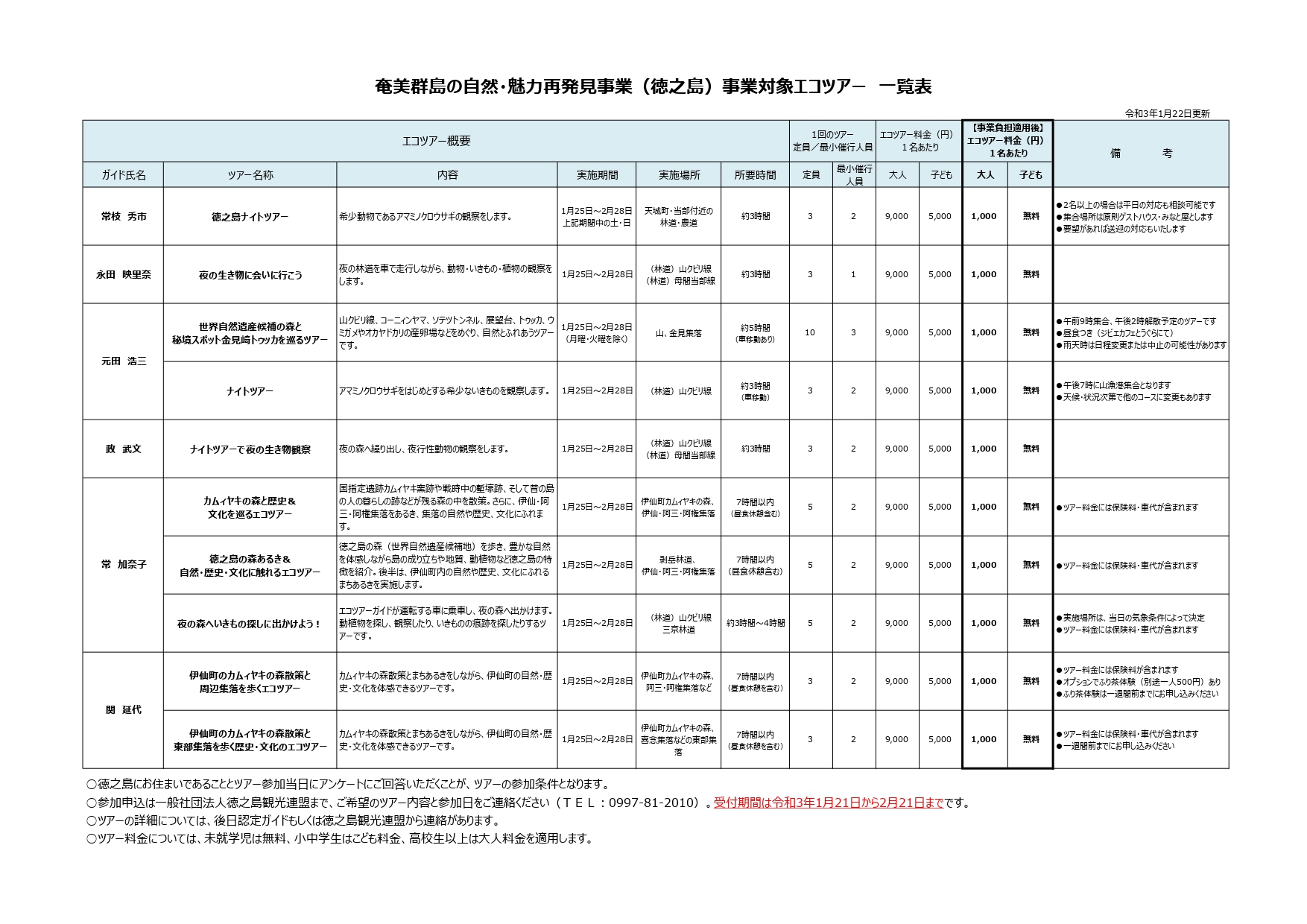

鹿児島県の事業で、島内の在住者がエコガイドさんのツアーを受けた場合に、一律8,000円の補助が出る制度があります。

ラスト・イザリ

いくぶん温かくなってきましたね。

皆様いかがお過ごしでしょうか。

農繁期で忙しく、なかなか海に行けない。

そんな方も多いのではないでしょうか。

さてさて、かく言う私も、潮の状況等考えると、恐らくラストでありましょうイザリに、せっかくなので行ってきました。

成果です💡

オニハゲブダイ

シマスズメダイ

テナガダコ(シガリ)

でした💡

さすがに終盤になると、タコもアオバチもデカイですね✨

60センチありました😊

しかし彼らが寝ている場所が地表に出るのも終わり、来期のシーズンを楽しみに、私は徐々に釣りモードに持っていけたらと思います✨

でわでわ皆様、良いフィッシングライフを👋✨

私のキッスで魅了してやりました💋

地味?

地味?

きっとそう感じる方の方が多いんでしょうねー

今回は羊歯です羊歯!!

シダと読みます。

だけど今回紹介するシダは一味違います。

こちら‼️

実に美しいシダですね✨

判りませんか?

この美しい姿を。

判らないで結構です。

判らない、興味無いくらいが丁度いいです💨

絶滅危惧種ですからね。

興味持たれないくらいが丁度良いです😊w

種名をホウライハナワラビと言います。

めったに見ることはないですが、見ても分かりにくいかもしれません。

しかし

実に美しいシダなので、今回ご紹介のページを設けさせていただきました😊。

島の生物多様性は、世界の宝と言える価値を持ってると言えます。

その美しい命の輝きを、知っていただければなと👍

冬の夜は楽しい

どうもこんばんは

夜海専門の私です。

今回はやっぱりイザリのネタです。

釣り自体は4月までお休みするかもしれません(^_^;)。

では今回行った(私が普段行くポイントは、いろんな条件が重なり、しばらく行けてませんでした。)イザリの成果です♪

タコ多めです。

まぁ、タコは私大好きなので、嬉しい限り。

ちなみに手のひらサイズ以下は絶対獲りません私。

魚、カニは釣り餌のために(それでもベラ類は死に餌の食い付き悪いので、これも獲りません。)取りますが、あとは人間の餌になる獲物しか獲りません。大きくなって帰ってきたら獲ります✨

伊勢海老ももちろん、夜光貝だって小さいのは見つけても捕らないようにしたいですね💨

二日目はこんな感じ✌

魚もエビもタコもまんべんなく。

良い晩ごはんになりました(^o^)

話変わりますが、個人的な話で、今年私バイク(普通二輪)の免許取ろうと思ってまして、理由は、旅先でレンタカー借りるのと、バイク船に積んで持ってくのだと、2泊以上はバイクの方が安いという事実に気付いたからです。

ちょっと今年は身軽なスキルを手にいれて、いろんなことにチャレンジしてみたいと思いますー👏✨

それでは。

農繁期で忙しい方も多いかと思いますが、楽しく遊ぶ心のゆとり、忘れないでくださいねーーーーーー👋👋👋

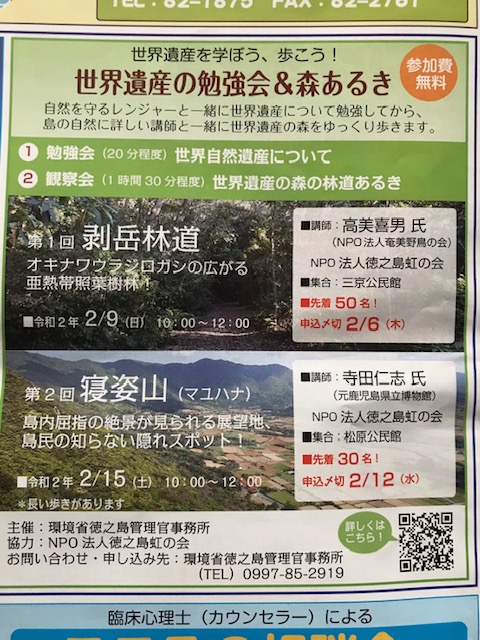

森あるき体験

NPO法人虹の会主催にて

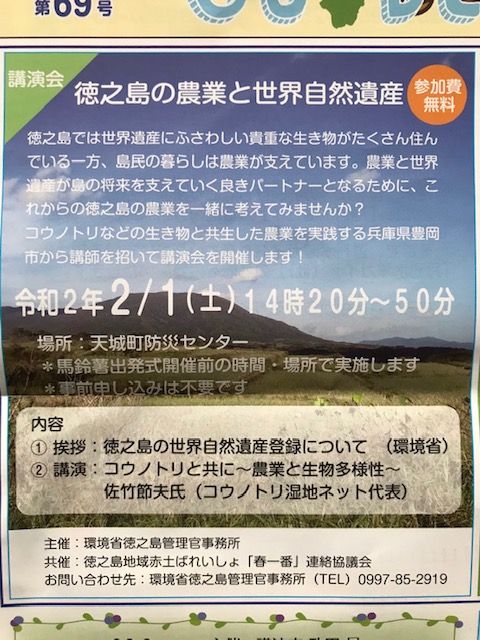

2週連続、自然の勉強会と森あるきを開催します。

地元の人が、地元の自然を知るって大切なことですね。

こちらは定員があるので、事前にお申込みした方がいいですね。

みんな違ってみんな良い

さーて、新年あけましたの動植物紹介です💡

徳之島唯一のツチトリモチ属(群島内だと他に、奄美大島にユワンツチトリモチって固有種もいます。)であります、キイレツチトリモチを今回はピックアップ💡

名前の由来は、鹿児島本土の喜入町で初めて見つかったためで、鹿児島県では準絶滅危惧種に指定されています。

なぜ絶滅危惧種になっているかと言うと、やはりそのメンドーな繁殖に由来していると思われます。

一見キノコのようにも見えますが、立派な植物(キノコと植物の違いを知らない人のために一応補足、サンゴとワカメ、人間と鳥くらいの違いがあります。)で、寄生植物(他に、ヤドリギやナンバンギセルがあります。)というジャンルになるのですが、寄生する宿主に生息を依存し、雌雄同株なのは幸いですが、ヤドリギなどと違い、葉緑素を持たないため、自身でエネルギーを生産することができず、種子は発芽後、宿主の根に辿り着けて初めて成長することができるという、極めて哺乳類臭い、いや、人間臭い植物だと言えます。

そんなメンドーな暮らしぶりな彼らにもおそらく何か役割(研究中らしいです)があり、生物多様性の端を担っています。

島の多様な生物層を紐解き、一つ一つ理解していくことで、新しい側面や奥深さを見つけることがあります。

そうやって、日々の島暮らし、充実したものにしていきたいですねー。

そうそう💡 ちょうど今の時期、各地域の林縁にて見掛けることができるので、是非探してみてください🙌

でわでわ。

冬の海の楽しみ方

あけました。

おめでとうございました。

さて、気づけば年越してました。

残念な年末年始を過ごしてました。どうも私、例の人です。

めっきり寒いのと、農繁期と、仕事に追われ、正直、釣り行けてません。

が!!!!

イザリは行きました\(^-^)/w

ってことで、ご存知ない方もいらっしゃるかと思いますので、イザリについて軽く説明。

ざっくり言うと、夜間の寝てる魚を獲る。

です。

詳しく言うと(長い話が苦手な人は帰ってよし!)冬の夜間の最大潮位差を利用した、ショア、サーフ、リーフでの潮干狩りです。ただし、狙える獲物は、二枚貝類だけでなく、サザエや夜光貝などの、基本的に水深を必要とする貝類も地表に出ます。

なぜなら、12月~3月は、マイナス潮位と言います、通常最低潮位となる基準潮位を下回る位置まで、潮位が下がるためです。

これはこの時期の、大潮含む後半の中潮までです。

どのくらい下がるかと言うと、私の知る限りですと、最高でマイナス38センチ下がりました。

高気圧が重なると、もっと下がるかもしれませんが、時期が時期なだけに、高気圧はほぼほぼ大陸上空に鎮座してなかなか南下しません。

なので、奇跡に近いかもしれませんが、マイナス40センチ行きたいですね。

そうそう、私はマイナス10センチ以下まで下がった潮の日に行かれるのをオススメします。

なぜなら

こういった獲物が出るのはマイナス10センチ以下が多いからです。

そして、ここが一番重要だと思いますが、マイナス10センチ以下の潮位は、上がり潮と下がり潮、あびきの差、あびきの回避のしやすさが如実です。

上でも申しましたが、イザリは、最大潮位差を利用した漁法ですので、潮の変わり目から、危険な波まで、シビアに潮を読まなければなりません(島の人だと大袈裟なとか言う人がありますが、その人達は何かあった時に責任取ってくれるわけではありません。)。

まして夜間ですし、面白いように捕れる時だってあります。気付かないウチに、電灯の電池が切れたり、潮に回られて帰れなくなっていた、なんて良くある話です。

大袈裟な、なんて言う人ほど、そうなる確率高いです。

ちょくちょく話てますが、環境は循環を持ってバランスを取っていると話題にします。

人間だけが海の恩恵受けるなんてムシが好すぎるんですよ。その栄養分を陸に上げて、海には返さないなんて、環境がそれを許しません。

海はいつでも、奪えるモノを奪うつもりでそこにあると思ってください。

我々は、その落とし物を、恵みだと言って享受してるに過ぎません。

特に、下げ止まりからの満ち潮は思う以上に早いです。

潮位差が大きいほど、引力と潮の揚力で気圧も不安定になります。

事故に合う人ほど、気象の読みが未熟で、周囲をよく見てません。

天気と大潮だけ見るのは間違い。

必要なのは、潮位差、潮位、干満時間、前24時間と、後4時間の風向と風速、気圧配置、気圧、気温、最低でもこれだけはチェックしましょう。

魚ばかり見て、その魚達が暮らす海を見ないのは論外なのです。

あとはポイントですが、これは内緒にしておきますね。

あと潮流と地形が判れば、アオブダイ、フエダイ、伊勢エビ、タコ、イカ、夜光貝、サザエと、良い獲物が100均のアミや安い手銛で結構捕れます👍

と、厳しい話しましたが、全体で見れば、毎年のように事故は起きてます。

楽しい島暮らしは、安全第一です!!

時化の日に得られた釣果の自慢話に感化されないよう、注意してください‼️

トータルで見たら、安全に正しい漁獲が一番実績あるし、長く楽しめるものです。

それでは皆さん、良いお年を✨

オンリーワン

肌寒くなってきましたね。

体の厚みが人一倍、暑いのより寒いのが得意な、どうもお馴染み、オレンジの僕です。

寒くなるにつれ農繁期も近づいてきます。

さてさてそんな折、今回ご紹介しますのは、世界でもここ徳之島だけ、オンリーワンな陸産貝類(カタツムリのことです。)から一種。

実は、小笠原だけではありません。

ここ徳之島にも、世界自然遺産足る生物多様性を証明する、世界で唯一徳之島だけな固有カタツムリが、実は6種もいることが判ってます(研究途上なので、まだまだ見つかっていない新種もいる可能性は充分に有り)。

そんなみんな大好き固有種カタツムリがこちらです↓↓

トクノシマケマイマイ

そう、種名に徳之島の名を関するカタツムリです。

実はあまり紹介したくありません。

なぜなら、マニアの密猟もあるからです。

だけどこの際はっきり言います❗

実は私、国有林の巡回パトロールも行っております。

ただお茶目なオレンジの太っちょじゃありません。

密猟を見つけたら容赦しません👍

安心してください。すぐ警察に突き出します👋

怖いですよー?

なので、密猟はしない絶対!!

お兄さんとのお約束だよ😉

そんな話はさておき✋

(密猟しないなんて常識です)

このカタツムリもそうですが、実に小さな小さな命です。

こんな小さな命達にも、世界で唯一徳之島だけな世界が広がり、この徳之島を作りあげています。

豊かな自然は島の宝✨

この小さな命達も、森の循環、しいては、川の循環、里の循環、海の循環、すべての循環に寄与しています。

一つ一つの命を大切にしていきたいですね👋✨

みんな一生懸命生きてます。

どうもオレンジの人です。

前回紹介した爬虫類、ハイに続きまして、今回はここ徳之島に自生する食虫植物、コモウセンゴケを紹介します。

このコモウセンゴケ、痩せた土地、陽当たりの悪い土地でも生えることのできる植物なんですが、理由は簡単。

虫を食べて栄養源にできるから✨

彼らは彼らなりに、生きる工夫を見出だし、痩せた土地でも一生懸命逞しく生き、そして自然の循環に寄与しています。

私もこうして、彼らに学ばせてもらいながら、日々楽しく暮らしていきたいと思いますよ🎵

でわでわ。

1 / 2